糖尿病を予防しましょう

糖尿病とは

糖尿病とはインスリンの分泌低下や十分に働かないために、血液中のブドウ糖という糖(血糖)が増える病気です。

インスリンはすい臓から分泌をされるホルモンで、血液中のブドウ糖を細胞内に取り入れる働きをしています。このインスリンの量が不足したり、働きが悪くなると、糖が吸収されないため、血糖値が上がった状態が続きます。この状態が慢性的に続くことを糖尿病といいます。

糖尿病の主な診断基準

糖尿病の診断では血液検査の「血糖値」と「HbA1c」を確認します。

- 血糖値・・・血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)の濃度のことを示します。食前と食後で変動します。

- HbA1c・・・過去1から2ヶ月前の血糖値を反映します。当日の食事や運動など短期間の血糖の影響を受けないため、血糖コントロールがされているのかの指標として活用されています。

- 空腹時血糖 ≧ 126mg/dL など

- HbA1c 6.5パーセント以上

糖尿病の症状

糖尿病の初期には多くの場合、自覚症状がありません。しかし、血糖値が著しく高くなると以下のような症状が現れます。

具体的には口渇や多飲、多尿、体重減少などです。もっと程度がひどい場合には昏睡や意識障害を起こすこともあります。

糖尿病の3大合併症

糖尿病の怖さは、初期に自覚症状がほとんど出ないことにあります。自覚症状がないまま病気が進行している場合も多く、気がついた時には重篤な合併症を引き起こしていることもあるため注意が必要です。

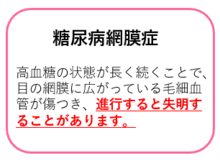

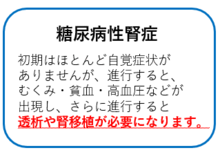

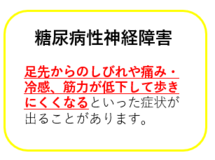

特に糖尿病網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害は糖尿病の3大合併症と呼ばれています。

糖尿病網膜症は進行すると、失明することがあります。

糖尿病性腎症は進行すると、透析や腎移植などが必要になります。

糖尿病性神経障害は、足先のしびれや痛み、冷感、筋力が低下し歩きづらくなるといった症状が出ることがあります。

これらの合併症のほか、高血糖の状態が長く続くことで血管がかたくなったり、狭くなったりするような、「動脈硬化症」(いわゆる「血管の老化」)を進める原因にもなります。動脈硬化によって、心筋梗塞や脳卒中のリスクも高めます。

予防のためにできること

糖尿病の予防には、バランスのとれた「食事」、「運動」、「定期的な健診」が重要です。

普段の生活にご自身でできることを何か一つ取り入れて糖尿病の予防に努めましょう。

運動

運動をすることでブドウ糖が細胞内に取り込まれることから、インスリンの効きが良くなり血糖値を下げることができます。

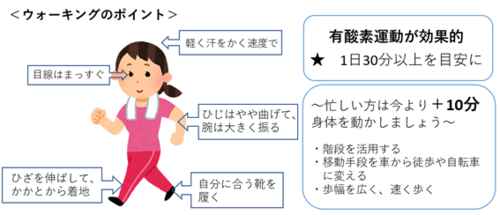

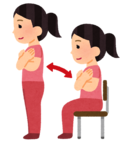

有酸素運動と筋力トレーニングの両方を行うことが勧められています。

普段なかなか運動をする習慣がない方は日常生活の中で、今よりもプラス10分身体を動かすように意識してみましょう。

有酸素運動の例

散歩・ウォーキング(速歩)、ジョギング、サイクリング、水泳など

有酸素運動は1週間で計150分以上の運動を週に3回以上行うことが推奨されています。

ウォーキングのポイント

ウォーキングは軽く汗をかく速度で、ひざを伸ばしてかかとから着地、ひじは曲げて腕を大きく振るといったポイントを意識しましょう。

忙しい方は今よりもプラス10分身体を動かすことを心がけましょう。

筋力トレーニングの例

スクワットや腕立て伏せ等

頻度は週に2回以上行うことが推奨されています。

食事

糖尿病の予防には3つのポイントを意識して食事をしましょう。

(1)バランスの良い食事を目指しましょう

ご自身の体格や活動量に沿った適切な量を、1日3食規則正しく、バランスよく食べることが大切です。

また、食事の間隔を長く空け過ぎると、次の食事の後に血糖値が上がりやすくなるため、食事は抜かずに、3食を規則正しい時間に食べるようにしましょう。

糖尿病で受診をしている方はかかりつけ医の指示に従ってください。

(2)間食に気をつけましょう

間食を必要以上に摂ることで、血糖値の高い状態が続きやすくなります。また、空腹時に間食すると、食べ過ぎの原因になります。

(3)野菜を食べましょう

野菜には食物繊維など、血糖値の上昇を抑える成分が含まれています。食事の際は一緒に野菜を摂取することで血糖値の上昇を抑えることができます。

健診を受けましょう

健康診断はご自身の身体の状態を知ることができる良い機会です。

糖尿病は自覚症状がないまま進行するため、定期的に健康診断を受けて早期発見に努めましょう。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 健康づくり支援課 地域保健担当

〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1

電話番号:049-229-4120 ファクス番号:049-225-1291

保健医療部 健康づくり支援課 地域保健担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。