ツブ貝による食中毒に注意!!

ツブ貝とは?

エゾバイ科のエゾボラ属及びエゾバイ属肉食性の巻貝を総称して、ツブ貝(バイ貝)と呼んでいます。この巻貝の唾液腺と呼ばれる部分には、テトラミンという神経性の毒があり、自然毒による食中毒を引き起こします。

原因となる主な貝

- アヤボラ(ケツブ)

- エゾボラ(マツブ)

- ヒメエゾボラ(青ツブ)

- エゾボラモドキ

- クリイロエゾボラ

- アツエゾボラ

- チヂミエゾボラ

- テングニシ

などが原因となります。

テトラミンとは?

ツブ貝がエサを捕食する際に、テトラミンでエサを麻痺させると考えられています。貝の種類や個体によって、含まれるテトラミンの量は異なりますが、1個分の唾液腺でも症状がでることがあります。また、ツブ貝自身が持つ成分であるため、季節による毒量の変動はありません。

この毒は水に溶けやすく、加熱しても分解されずに筋肉や内臓、煮汁に一部移行しますので、調理前には必ず唾液腺を除去しましょう。

テトラミンによる中毒とは、どのような症状なの?

食後30分くらいで、物が二重に見えるなどの視覚障害、めまい、頭痛、船酔い感などの症状が現れます。これまでに死亡例が無く、一過性の症状なので通常数時間で回復しますが、人によっては症状が重くなりますので、ツブ貝を調理する際には十分に注意してください。

ツブ貝による食中毒予防について

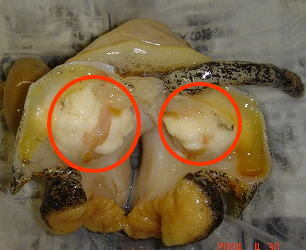

調理の際に、唾液腺を除去することが必要です。唾液腺は、乳白色から淡黄色を呈する器官で、1対あり、肉質部分に内包されています。この唾液腺は、厚い筋肉質の膜の下に隠れていて、わかりにくいのですが、指でしごいて除去し、流水で水洗いするなど、処理を適正に行うようにしましょう。

食品営業者の方は、処理されていないツブ貝を販売する際には、テトラミンや唾液腺について、購入者の方に十分に説明を行ってください。また、飲食店や家庭で調理する際も、きちんと唾液腺の除去を行ってください。

貝の身を取り出し、赤線の部分から肉質膜の下の部分が見えるように切断してください。

赤丸部分が唾液腺の場所になります。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当

〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1

電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261

保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。