食品添加物

1.はじめに

人は昔から、魚や肉を燻製や塩漬けにし、保存性を向上させたり、食品に植物の実などを加え、着色や着香することにより、色や香りを良くするなど、食事をするうえでの創意工夫をしてきました。つまり、保存・着色・着香等を目的とし、食品に添加物を使用することと、食することは古くから密接な関係にあったといえます。

現在、食品加工技術等の発達により、様々な食品が流通しています。これらの加工食品の製造には、多くの場合、保存や加工、着色、着香などの目的で食品添加物が使用されています。例えば、豆乳を凝固させ、豆腐をつくるために、「にがり(塩化マグネシウム)」を加えるなど食品の製造に欠かせない添加物もあります。また、食品の製造・流通のコストを低減し、食品を安定供給するうえでの一翼を担っているともいえます。

しかし、近年、輸入食品から日本では使用を認められていない添加物が検出されたこともあり、添加物の安全性が問題視されることがあります。

添加物を誤って使用することや添加物を過信することは避けなければなりませんが、現代の食生活と密接に関係している添加物について、正しく理解していただくためにこのホームページを作成したものです。

2.食品添加物とは

食品添加物とは、食品を製造したり、保存したりするために一定の目的をもって、意図的に使用されるものです。

食品衛生法では、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」と定義されています。

食品添加物は一般的には、天然物と化学合成品に分けることができます。天然添加物は、植物や動物の組織や微生物の代謝産物、鉱物などの天然物を原材料とし、抽出などにより製造されたものをいいます。化学合成品の添加物は化学反応により合成されたものです。

3.食品衛生法における食品添加物の分類

食品添加物は、食品衛生法において、下表のとおり分類されます。人の健康をそこなうおそれのない場合として、厚生労働大臣が指定した添加物以外は、原則として、製造、加工、輸入、使用、貯蔵、販売等が禁止されています。例外として、指定対象外となる添加物は、「既存添加物名簿」に収載されているもの、「天然香料」及び「一般飲食物添加物」のみです。

食品衛生法上での食品添加物の分類について

- (1)指定添加物

-

食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が定めたものです。食品衛生法施行規則別表第1に収載されています。安全性について、食品安全委員会の評価を受けて、個別に指定されます。

- (2)既存添加物

-

平成7年の食品衛生法改正により、指定の対象が、化学的合成品のみから、天然物を含む全ての添加物に拡大されました。法改正当時、既に我が国において広く使用されており、長い食経験のあるものは、例外的に法改正以降もその使用、販売等が認められることとなっており、既存添加物名簿に収載されています。

- (3)天然香料

-

動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです(バニラ香料、カニ香料など)。基本的にその使用量はごくわずかであると考えられます。

- (4)一般飲食物添加物

-

一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです(イチゴジュース、寒天など)。

4.食品添加物の表示方法

食品添加物の表示方法は、食品表示法で定められています。

原則として、食品に使用した食品添加物は、添加物に占める重量の割合の高いものから順にすべて表示しなくてはなりません。表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。食品表示法に合致しないものの販売等は禁止されています。

なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。

5.食品添加物の種類

食品添加物には、一例として次のような種類があります。

| 食品添加物の種類 | 使用用途 | 食品添加物の一例 |

|---|---|---|

| 甘味料 | 食品に甘味を与える。 | アスパルテーム |

| 着色料 | 食品を着色し、色調を調節する。 | βーカロテン |

| 保存料 | かびや細菌の発育を抑制、食品の保存性をよくする。 | ソルビン酸 |

| 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 | 食品に滑らかな感じや、粘り気を与え、安定性を向上させる。 | キサンタンガム、アルギン酸ナトリウム、ペクチン |

| 酸化防止剤 | 油脂などの酸化を防ぎ、保存性をよくする。 | L-アスコルビン酸 |

| 発色剤 | ハム・ソーセージ等の色調・風味を改善する。 | 亜硝酸ナトリウム |

| 漂白剤 | 食品を漂白し、白く、きれいにする。 | 亜硫酸ナトリウム |

| 防かび剤又は防ばい剤 | 柑橘類等のかびの発生を防止する。 | オルトフェニルフェノール |

| イーストフード | パンなどのイーストの発酵をよくする。 | 炭酸カルシウム |

| ガムベース | チューインガムの基材に用いる。 | エステルガム |

| 香料 | 食品に香りをつけ、おいしさを増す。 | l-メントール |

| 酸味料 | 食品に酸味を与える。 | クエン酸 |

| 調味料 | 食品にうま味などを与え、味を整える。 | L-グルタミン酸ナトリウム |

| 豆腐用凝固剤 | 豆腐を作る時に豆乳を固める。 | 塩化マグネシウム |

| 乳化剤 | 水と油を均一に混ぜ合わせる。 | メタリン酸ナトリウム |

| 水素イオン濃度調整剤 | 食品のpHを調整し、品質をよくする。 | DL-酒石酸 |

| かんすい | 中華麺の食感や風味を出す。 | 炭酸カリウム |

| 膨張剤 | ケーキなどをふっくらさせ、ソフトにする。 | 炭酸水素ナトリウム |

6.食品添加物の規格及び使用基準

食品衛生法第13条第1項に基づき、食品添加物は、その成分規格や使用基準が定められています。

(1)成分規格

食品添加物を製造する際に副産物が多く含まれている場合や有害な不純物が含まれている場合、健康への影響が懸念されるため、添加物の純度や成分について、個別に成分の規格が定められています。

(2)使用基準

食品添加物を過剰摂取した場合、健康への影響が懸念されるため、食品添加物を使用する場合の使用量や使用対象となる食品、使用方法等が定められています。

7.食品添加物の指定について

食品添加物は、安全性試験等の科学的データに基づき、必要に応じて成分規格・使用基準が定められています。厚生労働大臣の指定を受けていない食品添加物は、基本的に、事業者等から要請を受けて、安全性の評価が行われます。また、食品添加物の安全性や有効性についての科学的データは、事業者自身がそろえて要請しなければなりません。

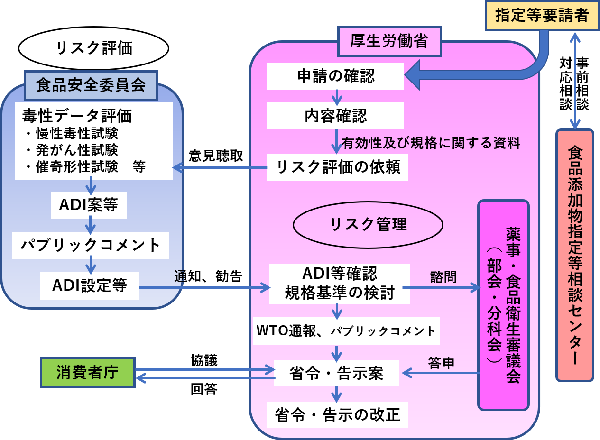

国で行われている添加物指定の流れや安全性評価の概要については、次のとおりです。

8.参考

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当

〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1

電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261

保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。